市岡高校の2年生(約320人)を対象に、人権教育の特活の時間に、日本語教室の紹介と、日本にいる外国人の問題について、講演を行いました。

協会からは、薮井、札葉の両理事が話をしました。

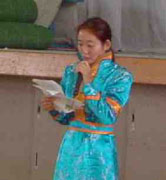

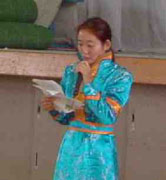

また、学習者を代表して、スリランカのサンディアさん、中国内モンゴルのサイハンチムグさん、台湾の柯さんの3人が、母国のことや日本の印象などを話しました。

サンディアさんとサイハンさんはきれいな民族衣装に身を包んでの講演でした。サイハンさんの美しい歌声の披露もありました。

市岡高校の2年生(約320人)を対象に、人権教育の特活の時間に、日本語教室の紹介と、日本にいる外国人の問題について、講演を行いました。

協会からは、薮井、札葉の両理事が話をしました。

また、学習者を代表して、スリランカのサンディアさん、中国内モンゴルのサイハンチムグさん、台湾の柯さんの3人が、母国のことや日本の印象などを話しました。

サンディアさんとサイハンさんはきれいな民族衣装に身を包んでの講演でした。サイハンさんの美しい歌声の披露もありました。

今日で4月から担当していたアメリカ人のA君とのレッスン最終日でした。

この4月からボランティアをし始めてからずっと同じ生徒さんだったので何とも寂しい気持ちで一杯です。

この3ヶ月は試験対策問題や過去問題などをやってきたのですが、今日が最後だったので今までの感想などを話したりしてました。

彼は母国に帰って大学に通うらしいのですが、これからも日本語を勉強して検定も受けると話してくれたのでわずか3ヶ月ですがお手伝いできてよかったと思いました。

来月からのどんな国のどんな生徒さんに当たるのか楽しみです。

(Oさん)

本年度11回目の教室が開かれました。

名札とインフォメーションカードの管理を班単位で行うという受付の新方式の試行が始まりました。

受付がスムーズに行われ、当番の負担が減るようになればいいのですが。

(広報担当)

私は昨年の秋から市岡のボランティアを始め、イタリア人の女の子の担当になりました。

彼女はイタリアの大学で日本語を勉強したそうなので、市岡では一緒に本を読んだり、フリートークが中心です。

今日は、日本人の名前について話をしました。

彼女は、親が自分の子に「悪魔」という名前をつけようとした「悪魔ちゃん事件」のことも本で読んだことがあるらしく、日本人の名前のつけ方にとても興味を持っていました。

最近では、女の子に「~子」という名前が少なくなってきていることや、男女それぞれの名前によく使われる漢字(例えば「美」は女の子にはよく使われるが男の子にはあまり使われない、など)について話をしたり、逆にイタリア人の名前のつけ方を教えてもらったりしました。

その後、一階に展示してあるモニュメントを見て今日のクラスは終わりましたが、彼女は今月末からイタリアに一時帰ることになっていて、私たちにとっては今日が一学期最後のクラスなのでした。

市岡に来てから、お互いほとんど休むことがなかったのでしばらく寂しくなりますが、九月から、また一緒に日本のことを勉強する日が楽しみです。

(5班Sさん)

NPO市岡国際教育協会の社員総会が行われました。

出席者は25名でした。

例年通り、昨年度の活動報告および決算、今年度の活動方針および予算案が審議されました。

学習者の増加と資金不足の解消策として水曜日教室の新設という提案がありましたが、組織としてそれを受けて検討するというところまではいきませんでした。

受付問題については、前日の班長会議の結果を受けて、新方式への移行が検討されました。

(広報担当)

今日はいつもの学習者に加え、ボランティアが欠席で勉強相手がいなかった女性と3人で話をしました。

お互いに去年からの知り合いなので、普段どおりの会話で日常的に感じていることなどを話しました。

学校の学園祭があって、台湾の飲み物を売るという話。

長崎の小学生の事件に驚いた話。

コンピュータで使っているソフトの話などなど。

友達同士が普通に話をするそんな内容です。

話の中で言葉の間違いを直したり、補足したりします。

テキストに向かう勉強とは違いますが、こういう形も実践的な学習になってるのかなぁと思います。

その彼女の日本語はかなり上達していて、今日来ていた取材の人のインタービューにもしっかり答えていてとても感心しました。

最近はボランティア不足みたいで、少し混乱しているような感じです。

せっかく勉強に来ている学習者を離さないためにも何らかの対策が必要ではないかと思います。

(1班Aさん)

今日はNHKの方が取材の下調べに来られました。

番組に取り上げられるかどうかは、まだ未定です。

7月2日の七夕祭りには、再度来られる予定です。

Aさんは、日誌の中で今日は日常会話をしたと書いておられますが、私などはいつも日常会話ばかりで、学習らしきものをしていないので、少し反省です。

(広報担当)

今週も担当の学習者は休み。

彼女は小学生なのでここにくるよりも学校に慣れ友達が増えることに比例し、日本語も上手くなっていくのだと思うので、良いほうに考えたい。

ただもし、そうでなければ-少し心配。

子供を担当するのは、私にはむつかしいのかもしれない。

-と言うことで先週の台湾の男性を担当。

彼は車が大変好きらしく、一班の班長と車の話で盛り上がる。

好きな話題は積極的になるので、話そうとする意欲はたいしたものだ。

文法を勉強しているときの顔とは明らかに違う。

一班も人が不足している感じだが、他の班もそうなのだろうか?

他の班の様子が全くわからないのは、どうだろう?

ボランティアだけの集まりがもう少しあれば-・・・と考えるのはひまな私だけ?

(1班Kさん)

今日も大盛況でした。

学習者が90人前後出席していたので、ボランティアが足りない状態でした。

終了後、班長会議が開かれました。 (広報担当)

いつもの学習者は休み。

20代の台湾の男性を担当する。

次回2級を受験するということで、その教科書ははっきり言ってむずかしい。

もしかしたら、あまり日本語を上手く話せない日本人より、格好いい日本語が話せてしまうような内容。

こうなってくると9班に頼るしかないーと、班長に相談して聞いてもらう。

今のところボランティア付きでくれば、OKということ。

実際9班の勉強内容があまり知られていないので、オープンクラスででも紹介してもらえればーと思う。

又,はじめの聞き取りの時に、2級受験者であり、ある程度の日本語力があれば、はじめから9班にはいるのはだめなのでしょうか?

又、9班のボランティアは技術がいるのであれば、技術向上のために何かやっているのでしょうか?

全部のボランティアがある程度の水準までいけるように、2月や8月にある講義の時に内容のある話がきければなぁーと感じる。

(1班Kさん)

この4月からボランティアに参加させてもらってます。

一応、日本語教師養成講座を終了してるのですが、中々習った通りにはいかないなぁ…と毎回痛感しています。

先日は「思うと想う」の違いや「水準と基準」の違いは?などを質問され頭を抱えてしまいました。

今はまだ電子辞書を手放せませんが、いつかはスラスラと答えれるようになりたいなぁと思う今日この頃です。

(7班Oさん)

私の担当している学習者は台湾の男性。

ふだんは世間話ばかりで、いわゆる学習はほとんどしていない。

ところが、そばにいた他の学習者の話から、助詞の使い方の話になってきた。

世間話なら、結構話題も豊富で、上手に対応できていると自負していたが、文法の話になるとさっぱり。

「は」と「が」の使い方などは日本語の教授法を習った人なら初歩の初歩なんだろうが、全く答えられない。

基本的な日本語教授法や日本語文法の学習の必要性を痛感した。

少し心を入れ替えて、きっちりした勉強もしていかなくてはと決意した。(しただけだけど)

(4班Fさん)

今年度はいって、一ヶ月目。

初回にくらべてボランティアさんも学習者さんも落ち着いた様子。

一対一で勉強を教えるボランティアさん。

世間話を楽しむ学習者さんと様々な学習を楽しんでいるように見えました。

(7班Ⅰさん)