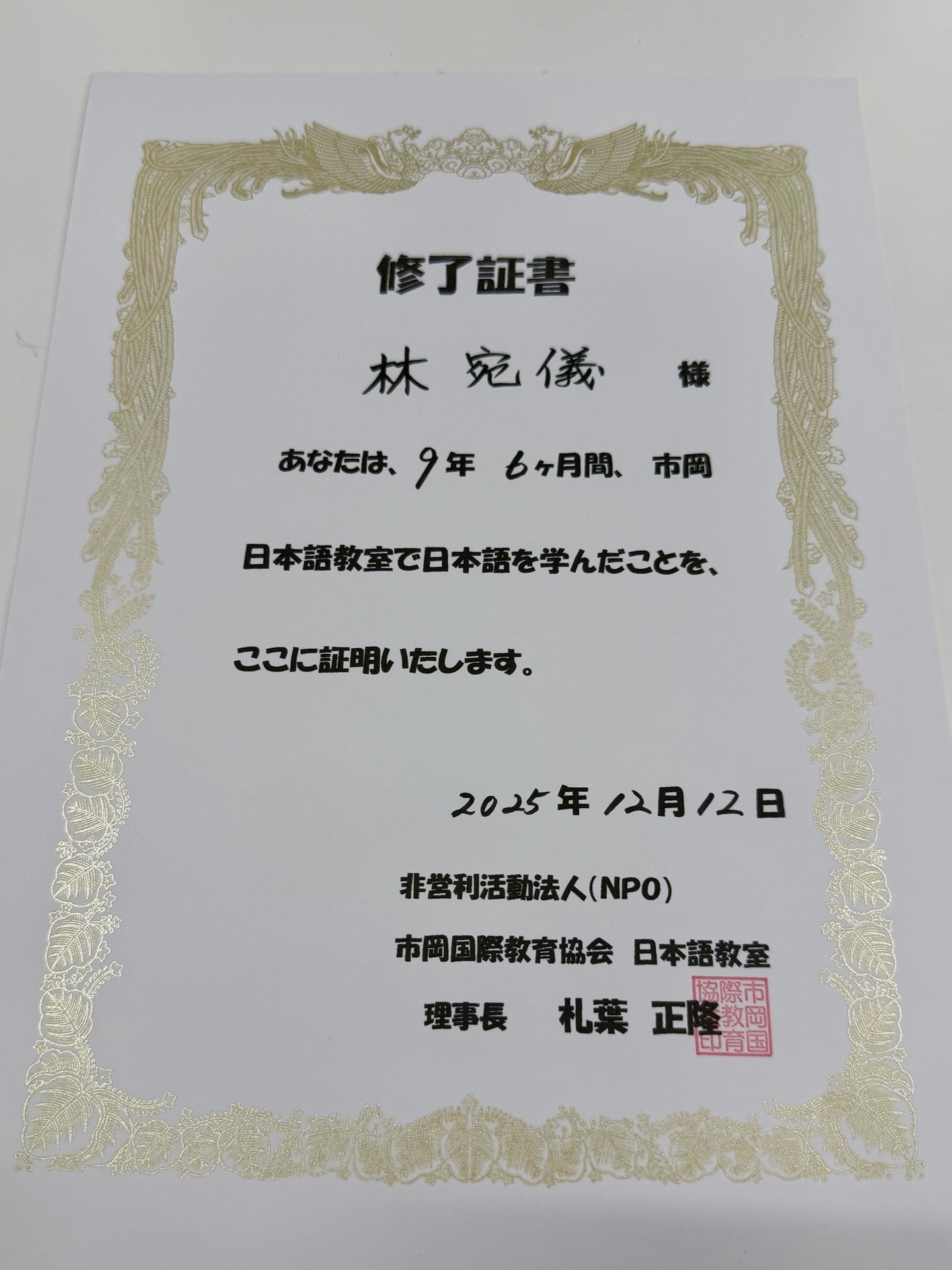

2025年12月12日(金)

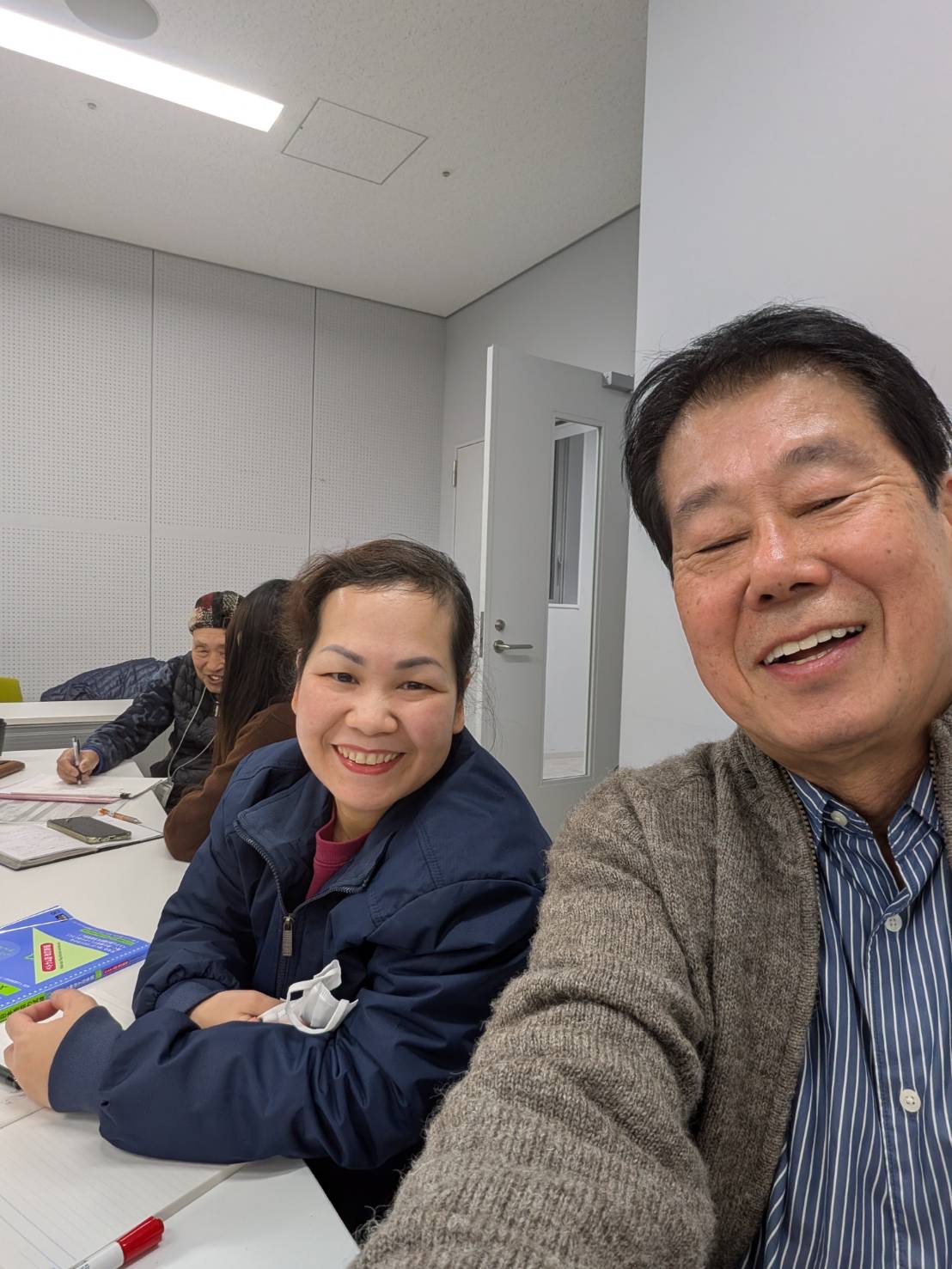

台湾ではコナンと山ピーが好きで独学で日本語を勉強していたリンちゃんは2016年4月に来日し日本語学校へ、6月からは市岡日本語教室でも勉強を始めた。所属は3班(赤川班長)担当は堤田先生でした。勉強以外にも「七夕祭り、茶道体験、遠足、お国自慢等」に積極的に参加して2年目にはイベントの司会も任された。

またアルバイトもユニバーサルスタジオ、パブロのチーズタルトを初め、台湾語(中国語)、英語、日本語を使っての遊覧船ガイドなどを経験し、添乗員資格を取ってからは海外のお客様を日本中に案内した。中でも覚えているのが「人形供養の淡島神社」で2万体の人形が並ぶ境内はめっちゃ怖かった!!

日本にも慣れて推しは櫻井翔に変わり、オムライスと親子丼が大好きになっていた。嫌いなのは今も納豆とツアーガイドの言うことを聞かないお客様です。

万博のガイドが終わって今後のことを考た時に台湾に戻ることを決めた。台湾時代にはまだ自分に自信が無かったが、ひとりで日本に来て9年生活して自信もついた。人生は一回きり。ここで一度ゆっくりして今後のことを考えてみようと思う。

『9年間長い間大変お世話になりました。

市岡で色んな人と会って、日本語、関西弁を勉強し、

たくさんのお酒を飲み、めっちゃ幸せです。

今後も頑張ります。

みんなもご健康にお祈りしてます。

また会える日を楽しみにしてます♪♪』